VHF-UHF-SDR-Transceiver

mit Raspberry Pi und HackRF

SDR-Transceiver

zum Selbstbau für Frequenzen bis ca. 50 MHz sind mittlerweile in

verschiedenen Versionen realisierbar. In diesem Artikel soll ein

SDR-Transceiver für den VHF und UHF-Frequenzbereich vorgestellt

werden. Als Hardware sind neben einem Raspberry Pi 4 (mind. 2GB RAM)

verschiedene SDR-Receiver oder Transceiver möglich. Als Receiver

sind SDR-RTL-USB-Sticks, RSP1, RSP1A usw. möglich. Der „Urvater“

der SDR-Transceiver, der HackRF One, und der Adalm Pluto können

ebenfalls verwendet werden.

D as hier vorgestellte Projekt arbeitet im Remotebetrieb, der

eigentliche Transceiver ist also über eine Netzwerkverbindung

(Kabel, WLAN oder auch Internet) an dem PC im Shack angeschlossen.

Der Zugriff erfolgt über einen normalen Internetbrowser, hier

„Chrome“ bei Linux oder „Edge“ für Windows-PCs. Als Adresse

gibt man z.B. einfach „http://192.168.178.20“, also die

IP-Adresse des Raspberry, ein. Das Konzept stammt von Andre F1ABT und

ist auf seiner Website https://f1atb.fr/ beschrieben. Dort wird auch

der Aufbau eines SDR-Transceiver für den

QO100-Satelliten beschrieben.

as hier vorgestellte Projekt arbeitet im Remotebetrieb, der

eigentliche Transceiver ist also über eine Netzwerkverbindung

(Kabel, WLAN oder auch Internet) an dem PC im Shack angeschlossen.

Der Zugriff erfolgt über einen normalen Internetbrowser, hier

„Chrome“ bei Linux oder „Edge“ für Windows-PCs. Als Adresse

gibt man z.B. einfach „http://192.168.178.20“, also die

IP-Adresse des Raspberry, ein. Das Konzept stammt von Andre F1ABT und

ist auf seiner Website https://f1atb.fr/ beschrieben. Dort wird auch

der Aufbau eines SDR-Transceiver für den

QO100-Satelliten beschrieben.

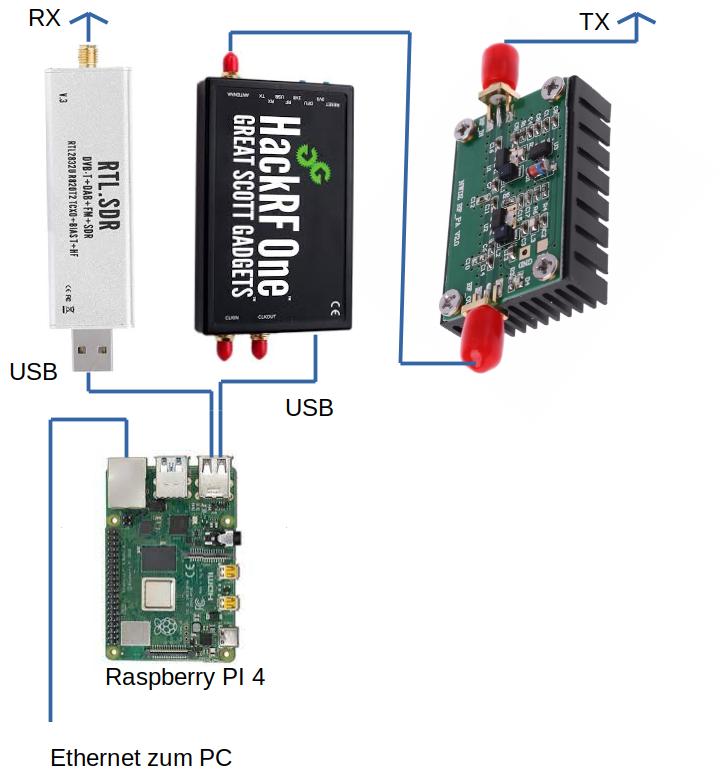

In

diesem Artikel soll der Aufbau und die Inbetriebnahme eines

Transceivers für das 2m - 23cm-Band aufgezeigt werden. Ich verwende

einen RTL-SDR-USB-Stick V3 als Empfänger und einen HackRF One als

Sender sowie eine PA mit ca. 3W Output.

Die

gewählten Module haben die folgenden Frequenzbereiche:

RTL

SDR: 30MHz – 1,7 GHz

HackRF:

1MHz - 6GHz

PA

3W: 2 – 700 MHz

Als

Alternative gibt es auch einen Wideband Amplifier auf PHA 202+ Basis

von SV1AFN, der von 60kHz – 1,7 GHz eine Ausgangsleistung von 1 W

liefert. Damit wird auch das 23cm-Band abgedeckt.

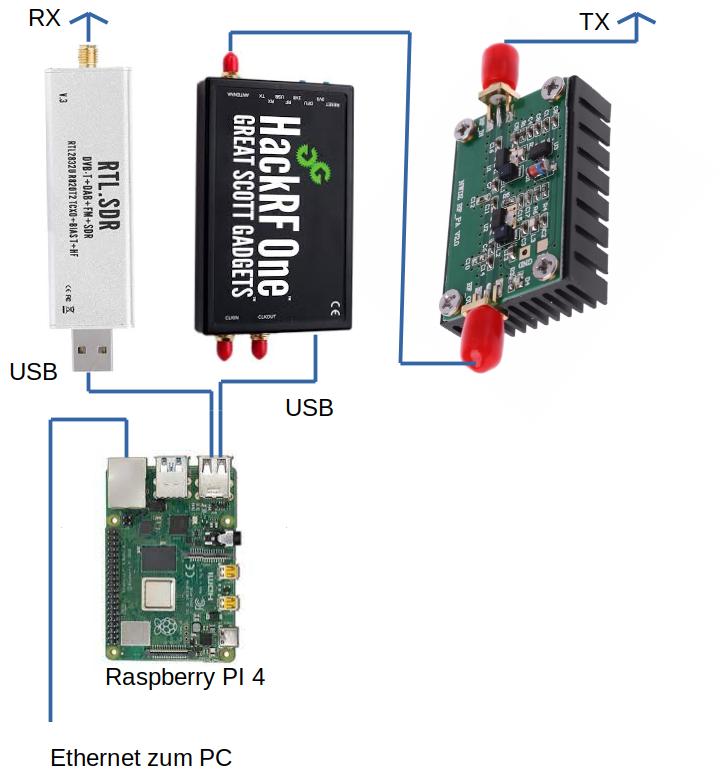

Das

Bild zeigt die prinzipielle Verschaltung der einzelnen Komponenten.

Natürlich

müssen der Raspberry Pi und die PA noch mit 5V bzw. 12V

Betriebsspannung versorgt werden. Außerdem sind zwei verschiedene

Antennen für Empfänger und Sender erforderlich. Eine Sende-

Empfangsschaltung mit einem Antennenrelais wird weiter unten

angegeben.

Ein erster Einstieg in diese Technik kann

preisgünstig auch nur mit einem RTL-SDR-USB-Stick für 30 – 40€

erfolgen. Damit ist zwar nur der Empfang im Bereich bis ca. 1,7 GHz

möglich, aber auch ein praxisnaher Test dieser Technik.

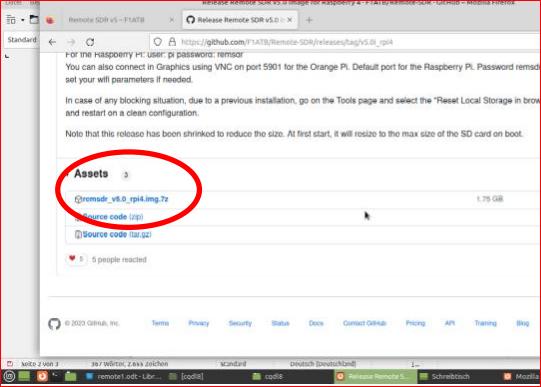

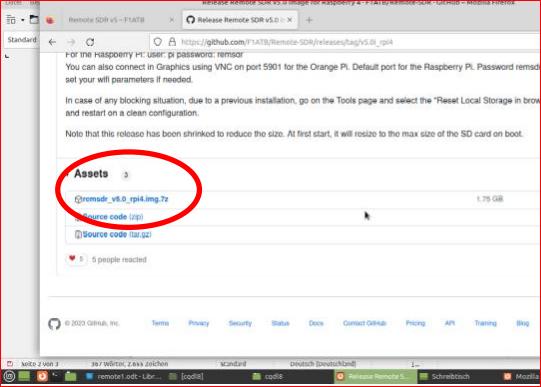

Vor

der Inbetriebnahme muss noch die Software auf dem Raspberry Pi

installiert werden. Die erforderlichen Programme findet man unter:

https://github.com/F1ATB/Remote-SDR.

Unter „Version 5.0 Releases“ findet man das für den Raspberry

Pi4 aktuellste Image. Dieses kann heruntergeladen und auf eine

SD-Card gespeichert werden. Beim Starten des Raspberrys werden dann

sämtliche erforderlichen Programme geladen und installiert, so dass

am Ende dieses Vorganges über einen Webbrowser auf den Raspberry

zugegriffen und damit der komplette SDR-Transceiver gesteuert werden

kann. Auf den Raspberry direkt kann über SSH oder VNC zugegriffen

werden.

Vorgehensweise:

Klick auf Link

https://github.com/F1ATB/Remote-SDR/releases/tag/v5.0i_rpi4.

Die

Seite: Remote

SDR v5.0 image for Raspberry 4 wird

geöffnet. Dort finden sich z

usätzliche

Hinweise.

Scrollt

man weiter nach unten, findet man den Link „remsdr_v5.0…“. Ein

Click lädt das gepackte Image (Format 7z) herunter. Dies wird in

einem Ordner

entpackt und kann dann mit einem Imager z.B. WIN32 Imager oder dem

Raspberry Pi Imager auf eine SD-Card (min. 16GB) geschrieben werden.

Mit dieser SD-Card wird der Raspberry Pi gestartet. Für den ersten

Start empfiehlt es sich, einen Monitor sowie Maus und Tastatur

anzuschließen. Ebenso sollte auch ein vorhandener SDR-Receiver und

SDR-Transceiver angeschlossen werden. Nach einigen Minuten erkennt

man den üblichen Bildschirm, durch die Eingabe von „ip a“ in

einem Terminal zeigt sich die IP-Adresse des Raspberry.

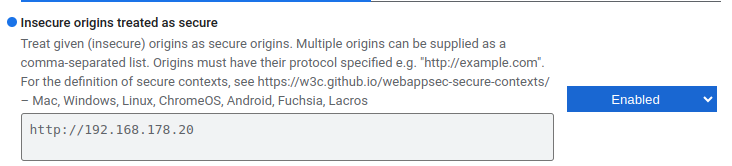

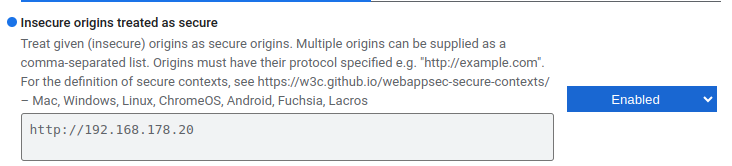

Wer

mit dem Browser „Chrome“ den Remote-SDR aufrufen will, muss in

den sog. „Flags“ eine Änderung vornehmen. Also Chrome starten,

in die Adresszeile folgendes eingeben: „chrome://flags“ und

anklicken. Es erscheint ein Fenster mit „Search Flags“, hier

eingeben: „Insecure origins treated as secure“ und die Lupe

anklicken.

D

iese

Einstellung gibt an, wie unsichere Quellen behandelt werden. In das

grau unterlegte Feld gibt man die Adresse des Remote-Rechners, also

hier 192.168.178.20 ein, d.h. nur die unsicheren Daten dieses

Rechners werden verarbeitet. Der rechte Button zeigt vorher

„Disabled“ an, durch Anklicken wird er auf „Enabled“

umgestellt. Ein Neustart von Chrome speichert diese Einstellungen.

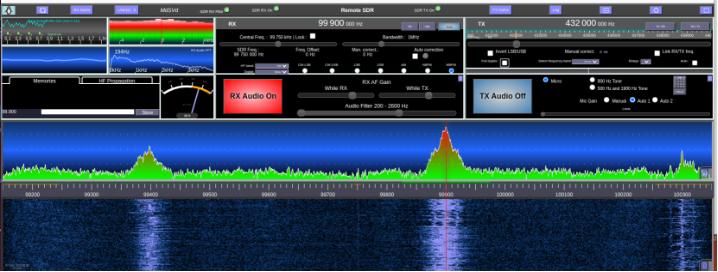

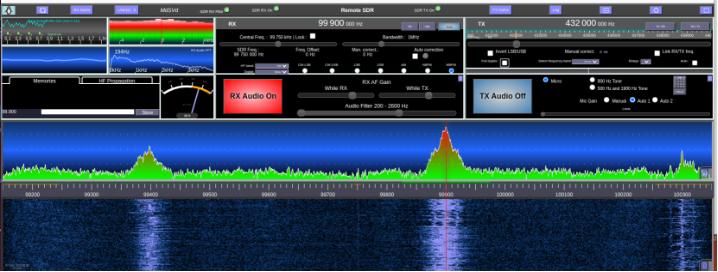

Der

Aufruf durch den Browser http://IP-Adresse

sollte nach einigen Sekunden das folgende Bild zeigen.

D

urch

Anklicken des Textes „Remote SDR“ wird der webbasierte

Transceiver gestartet. Vorher müssen aber in „Settings“ die

Grundeinstellungen evtl korrigiert werden.

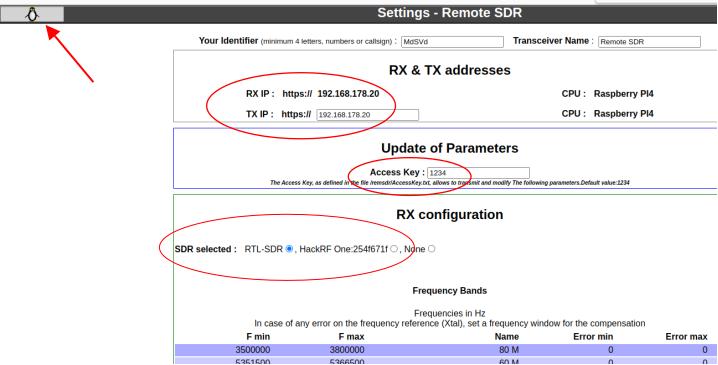

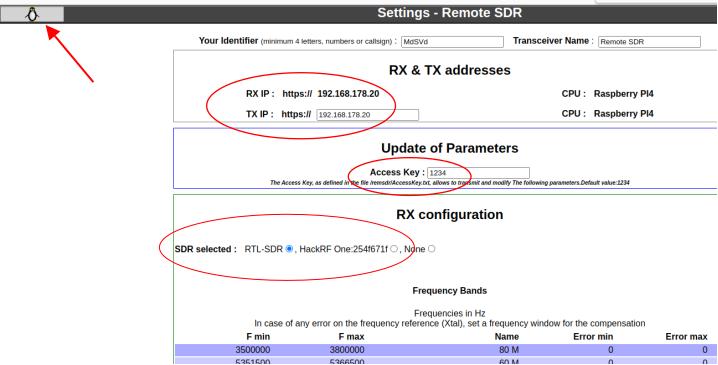

Die

IP-Adresse des TX muss eingegeben werden, sie ist normal gleich der

des RX. Ein Zugangskey ist erforderlich, es genügt der Defaultwert.

Der als RX verwendete SDR wurde erkannt und muss ausgewählt werden.

Weiter unter werden dann die Empfangsfrequenzbereiche angezeigt,

diese können auch geändert werden. Auf die Belegung der

GPIO-Anschlüsse gehe ich später ein. Dann folgt die

TX-Konfiguration.

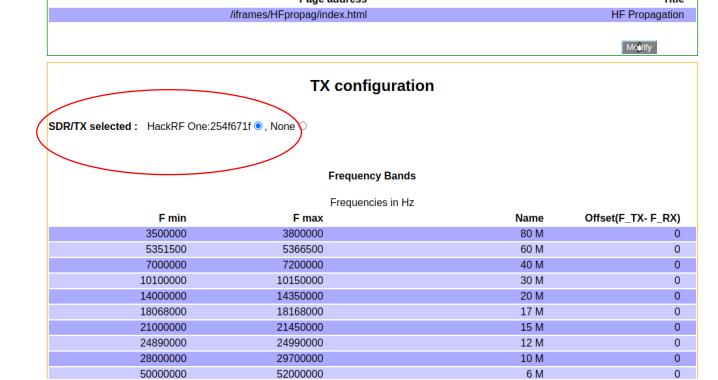

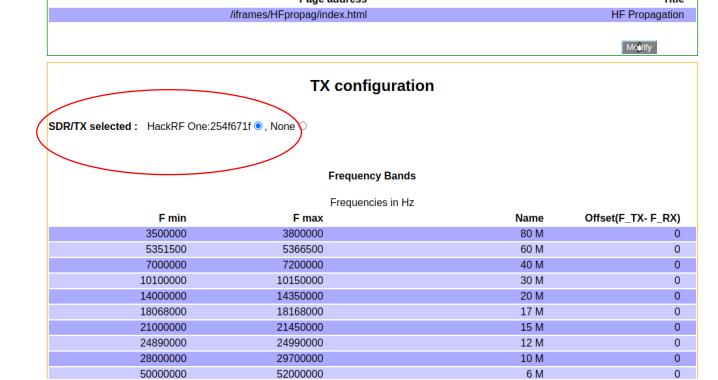

Der

HackRF One wurde erkannt und kann durch Anklicken als TX verwendet

werden.

Damit

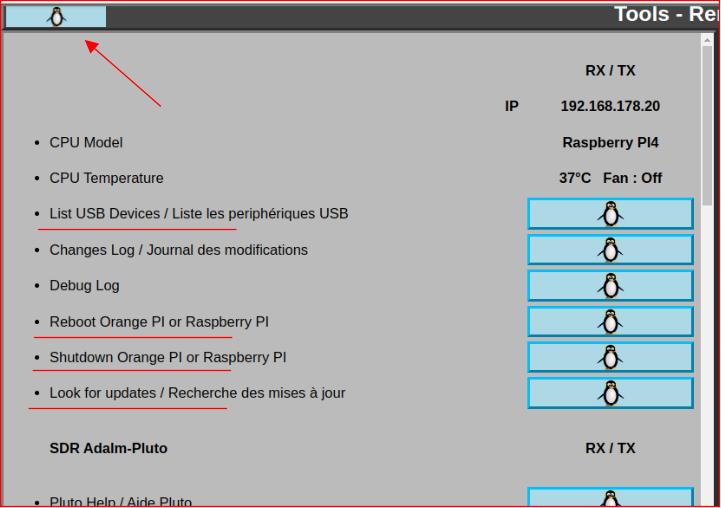

ist die Grundkonfiguration abgeschlossen. Durch Klick auf den

„Pinguin“ links oben (siehe Bild RX-Konfiguration) gelangt man

auf den Startbildschirm.

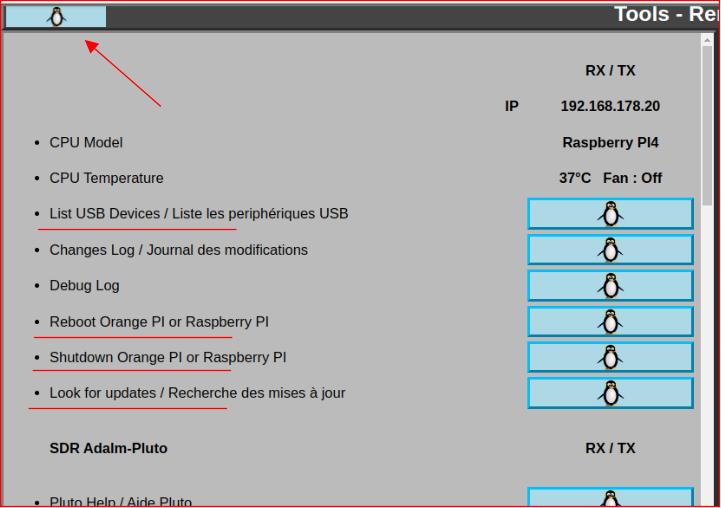

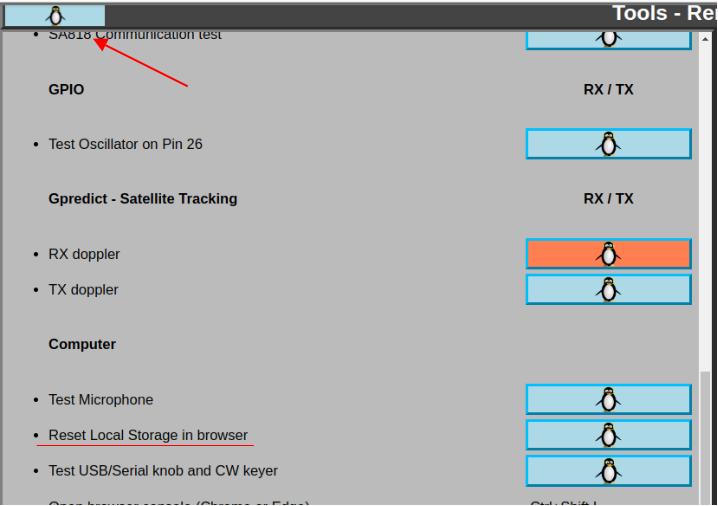

Im

Bereich „Tools“ finden sich noch einige nützliche Werkzeuge ( Hilfsprogramme).

Hilfsprogramme).

Die

markierten Tools erklären sich eigentlich von selbst. Das letzte

Tools sucht nach Updates und installiert diese. Aufgerufen werden

diese Tools durch Klick a uf den jeweils rechten „Pinguin“. Weiter unten finden sich noch

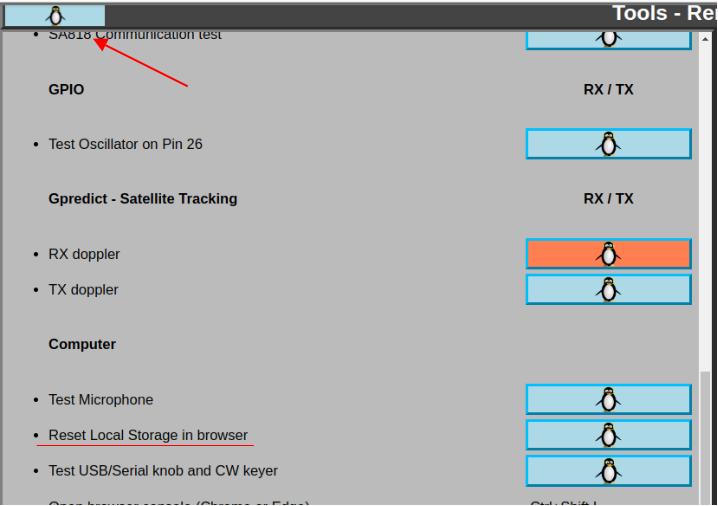

einige Werkzeuge für die verschiedenen SDR-Geräte und für den

Stations-PC.

uf den jeweils rechten „Pinguin“. Weiter unten finden sich noch

einige Werkzeuge für die verschiedenen SDR-Geräte und für den

Stations-PC.

Das

markierte Tool „Reset Local Storage…“ ist recht hilfreich, wenn

der Browser auf dem Stations-PC mal „aussteigt“. Der Cache wird

damit gelöscht und der Browser fängt von vorne an.

Home

as hier vorgestellte Projekt arbeitet im Remotebetrieb, der

eigentliche Transceiver ist also über eine Netzwerkverbindung

(Kabel, WLAN oder auch Internet) an dem PC im Shack angeschlossen.

Der Zugriff erfolgt über einen normalen Internetbrowser, hier

„Chrome“ bei Linux oder „Edge“ für Windows-PCs. Als Adresse

gibt man z.B. einfach „http://192.168.178.20“, also die

IP-Adresse des Raspberry, ein. Das Konzept stammt von Andre F1ABT und

ist auf seiner Website https://f1atb.fr/ beschrieben. Dort wird auch

der Aufbau eines SDR-Transceiver für den

QO100-Satelliten beschrieben.

as hier vorgestellte Projekt arbeitet im Remotebetrieb, der

eigentliche Transceiver ist also über eine Netzwerkverbindung

(Kabel, WLAN oder auch Internet) an dem PC im Shack angeschlossen.

Der Zugriff erfolgt über einen normalen Internetbrowser, hier

„Chrome“ bei Linux oder „Edge“ für Windows-PCs. Als Adresse

gibt man z.B. einfach „http://192.168.178.20“, also die

IP-Adresse des Raspberry, ein. Das Konzept stammt von Andre F1ABT und

ist auf seiner Website https://f1atb.fr/ beschrieben. Dort wird auch

der Aufbau eines SDR-Transceiver für den

QO100-Satelliten beschrieben.

Hilfsprogramme).

Hilfsprogramme).  uf den jeweils rechten „Pinguin“. Weiter unten finden sich noch

einige Werkzeuge für die verschiedenen SDR-Geräte und für den

Stations-PC.

uf den jeweils rechten „Pinguin“. Weiter unten finden sich noch

einige Werkzeuge für die verschiedenen SDR-Geräte und für den

Stations-PC.