Einrichtung

des Raspberry und grundlegende Linux-Befehle

Im

folgenden werden die Einrichtung des Raspberry und grundlegende

Linux- Befehle z.T. stichpunktartig beschrieben.

1.

Raspberry installieren (hier Raspberry 4)

Wichtig

ist ein ausreichendes Netzteil (5V, mind. 3A). Gute Erfahrungen habe

ich mit dem Original-Netzteil gemacht. Sind noch weitere Verbraucher

mit 5V zu versorgen, empfiehlt sich evtl. ein Meanwell Schaltnetzteil

für 5V bei 5A oder größer.

Das

Betriebssystem (hier Raspberry Pi OS) kann zunächst auf eine

MicroSD-Card installiert werden. Dies erfolgt meist mit dem Raspberry

Pi Imager, der für alle gängigen Betriebssysteme von der

Rasperry-Website angeboten wird.

Da

die SD-Karten nicht für häufige Schreib-/Lesevorgänge ausgelegt

sind, empfehle ich das Betriebssystem des Raspberry auf einen

USB-Stick zu spielen. Derzeit sind 64GB-Sticks mit

Lesegeschwindigkeiten von 100 MB/s recht günstig zu erhalten. Der

Raspberry 4 kann direkt vom USB-Stick booten, man braucht nur das

Raspberry Pi OS mit dem Imager auf dem USB-Stick zu speichern und vor

dem Booten die SD-Card zu entfernen.

Dann

führt das Betriebssystem den Benutzer durch die wenigen

Konfigurationsschritte.

Ich

empfehle die Schnittstellen SSH und VNC zu aktivieren (Hauptmenü –

Einstellungen – RaspberryPi-Konfiguration). Dies erleichtert den

Zugriff auf das Dateisystem.

Beim

nächsten Neustart ist dann alles eingestellt.

Der

Raspberry Pi 4 hat auch eine sehr komfortable Drucker-Konfiguration.

Meinen alten HP-Deskjet 1220 hat er über die USB-Schnittstelle

sofort erkannt und eingerichtet. Die Testseite wurde innerhalb einer

halben Minute gedruckt, ohne weitere Probleme (wie oft bei anderen

Betriebssystemen).

2.

Grundlegende Linux-Befehle

Meiner

Meinung nach kann man mit einem Raspberry nur sinnvoll arbeiten mit

dem Betriebssystem Linux.

Grundsätzliches:

Jeder

User ist mit Name und Passwort angemeldet.

Nur

der Systemverwalter(auch Root oder Superuser) hat alle

Berechtigungen. Er darf alles, auch ohne vorherige Rücksprache!

Beispiel: Der Befehl rm * löscht alle Dateien in diesem

Verzeichnis, ohne Rückmeldung!! Die sind dann weg.

Durch

ein das vorangestellte Kommando sudo

wird das Befehl mit Root-Rechten ausgeführt

User

dürfen nur ihre eigenen Dateien schreiben(ändern), alle anderen

nur anschauen(lesen). Sie dürfen auch nur bestimmte Ressourcen

verwenden oder ändern. Beispiele: Sie dürfen den Rechner nicht

ausschalten. Sie dürfen die Netzwerkkonfiguration nicht lesen oder

ändern.

Ein

Linux-Rechner sollte nie einfach ausgeschaltet werden. Er muss immer

ordnungsgemäß heruntergefahren werden!

Einige

Befehle für die Konsole (Terminal):

ls

listet die Dateien im Verzeichnis auf

ls

-l listet die Dateien im Verzeichnis in Langform auf

mkdir

daten erstellt ein Unterverzeichnis daten

cd

daten wechselt ins UV daten

cd

.. wechselt ins übergeordnete Verzeichnis

cd

/ wechselt ins Wurzelverzeichnis (root)

cd

~ wechselt ins Homeverzeichnis des users

ip

a zeigt die Netzwerkkonfiguration (z.B. IP-Adresse ) an

sudo

init 0 fährt den Rechner ordnungsgemäß herunter

Kopieren

von Dateien über eine ssh-Verbindung:

siehe

auch: https://wiki.ubuntuusers.de/SSH/

Öffnen

des Terminals: (bei Windows Eingabeaufforderung)

allgemein:

scp [[user@]host1:]file1 ...

[[user@]host2:]file2

scp

test1.py pi@192.168.178.39:test1.py

Die

Datei test1.py wird in das home-verzeichnis des Benutzers pi auf dem

Raspberry (IP:192.168.178.39) mit dem Namen test1.py kopiert.

scp

-r * pi@192.168.178.39:website

Kopiert

alle Dateien (auch Unterverzeichnisse) auf den Rechner mit der

angegebenen IP-Adresse in das Verzeichnis home/pi/website.

Editieren

einer Textdatei mit nano (Texteditor)

öffnen

der Datei: nano test1.py

Speichern

der Datei: Strg O

Beenden:

Strg X

Dateien,

die nicht im Home-Verzeichnis des Users sind, können nur geändert

werden, wenn man die Datei mit: „sudo nano test1“ öffnet.

3.

Einrichten des Systems:

1-wire

aktivieren

siehe:

https://www.webnist.de/temperatur-sensor-ds18b20-am-raspberry-pi-mit-python/

sudo

raspi-config

Interfacing

options 1-wire enable

Neustart

erforderlich

ins

Unterverzeichnis wechseln:

cd

/sys/bus/w1/devices

ls

die

Kennungen

der Sensoren z.B. 10-00803.. 10-00803.. werden aufgelistet

Ausführen

eines Python Programmes:

normal:

python time1.py

Programme,

die in die Hardware des Raspberry eingreifen, müssen mit

Systemverwalter-Rechten gestartet werden. Also:

sudo

python temp_python411.py

Stoppen

des Programms mit Strg C

Zeit einstellen bei Raspberry

Für die digitalen Betriebsarten

ist eine genaue Systemzeit des Rechners Voraussetzung. Dazu

installiert man den NTP-Client auf dem Raspberry. Dieser holt sich

die aktuelle Zeit von einem verfügbaren Zeitserver.

Installation des NTP-Clients:

Geben Sie folgende Kommandos in

einem Terminalfenster ein.

sudo apt-get install ntp

sudo apt-get install ntpdate

Die Systemzeit wird automatisch

mit einem Time-Server im Internet synchronisiert. Natürlich nur wenn

das Internet verfügbar ist .

Zur Kontrolle kann die aktuelle

Zeit aus dem Internet im Browser angezeigt werden, wenn man als

Adresse time.is

eingibt. Dabei wird die Systemzeit synchronisiert. Vor allem kurz

nach dem Starten des Rechners wird sich eine kleine Abweichung

ergeben. Nach einigen Minuten stimmt aber die Systemzeit mit der

aktuellen Zeit überein.

Das Kommando date

in einem Terminalfenster zeigt die aktuelle Systemzeit an.

z.B.: Mo

13. Dez 20:56:59 CET 2021. So

kann man Systemzeit und aktuelle Zeit miteinander vergleichen.

Quelle:

https://www.logicals.com/de/support/forum/raspberry-pi/48-aktuelle-uhrzeit-aus-dem-internet-holen

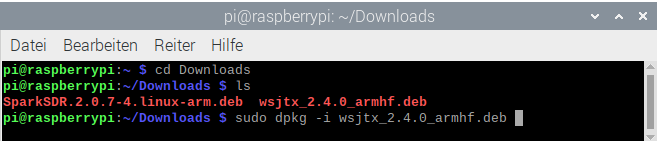

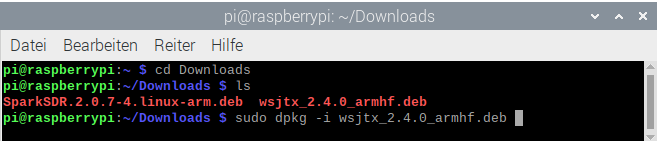

Installation von WSJT-X und

SparkSDR auf RaspberryPi

Stand: Dez/2021

Getestet wurde folgende

Konfiguration:

Raspberry Pi 4B 8GB,

Betriebssystem: Raspberry Pi OS(Legacy) with Desktop

WSJT-X 2.4.0,

SparkSDR.2.0.7-4.linux-arm.deb

Mit dem derzeit aktuellen

RaspberryPi OS konnte ich WSJT-X nicht installieren, daher benutzte

ich das Raspberry Pi OS(Legacy), das auf dem herkömmlichen

Raspbian- Betriebssystem basiert. Das Betriebssystem des Raspberry

wird zunächst von der Website des Herstellers www.raspberrypi.org

heruntergeladen und auf eine SD-Card mind. 8GB geflasht und nach dem

Booten wird die Grundkonfiguration des Raspi durchgeführt.

Ich verwende statt der SD-Card

immer einen USB-Stick als normalen Speicher des Raspi. USB-Sticks

sind betriebssicherer und schneller als SD-Cards. Nach der

Grundkonfiguration kopiere ich die SD-Card mit dem Programm SD-Card

Copier (Hauptmenü-Zubehör) auf einen schnellen USB-Stick und stelle

mit raspi-config die Boot-Reihenfolge auf USB und dann SD-Card um.

Dann erfolgt die Installation

von WSJT-X. Die neueste Version 2.5.2 machte Schwierigkeiten, einige

notwendige Bibliotheken waren nicht verfügbar. Daher verwendete ich

eine „ältere Version“, nämlich 2.4.0( Mai 2021). Diese ist auf

https://sourceforge.net/projects/wsjt/files/

erhältlich. Passend ist

die Datei

wsjtx_2.4.0_armhf.deb.

Diese wird heruntergeladen und

ist dann üblicherweise im Ordner Downloads.

Zur Installation öffnet man ein Terminal und wechselt in das

Unterverzeichnis Downloads

und entpackt dann die Datei wsjtx_2.4.0_armhf.deb.

Bei

diesem Vorgang treten einige Fehler auf, da verschiedene Bibliotheken

fehlen. Mit dem Kommando sudo apt

-–fix broken install wird dies korrigiert. Ein erneuter

Aufruf von sudo dpkg -i

wsjtx_2.4.0_armhf.deb

installiert ohne weitere Fehlermeldung das Programm WSJT-X .

Das

Programm WSJT-X kann mit sudo

dpkg -P wsjtx

wieder vollständig entfernt werden.

Die

Installation von SparkSDR erfolgt etwas komfortabler. Auf

www.sparksdr.com wird der

Menüpunkt Downloads aufgerufen. Die Datei

SparkSDR.2.0.7-4.linux.arm.deb

herunterladen. Ein weiterer Klick entpackt5 die Datei und installiert

sie.

Einrichten

sqlite3 (einfache

SQL-Datenbank)

http://vitech-blog.de/lm75-temperaturverlauf-aufzeichnen-und-visualisieren/

sudo

apt-get update

sudo

apt-get install sqlite3

sqlite3

mess1.db erzeugt eine Datenbank mit Namen mess1.db im Home-

Verzeichnis

und öffnet zugleich die sqlite-Konsole.

sqlite>

.quit Beenden der sqlite-Konsole

Erstellen

einer Tabelle in der Datenbank:

Jeder

Datensatz soll aus 4 Elementen bestehen, Temperatur 1 , Temperatur 2,

Status des Kessels, aktuelle Zeit.

In

der Datenbank wird wie in fast allen Datenbanken eine Tabelle

angelegt:

temp1

|

temp2

|

st

|

time

|

Werte

|

|

|

|

Dazu

ist bei sqlite folgendes Kommando notwendig:

sqlite3

mess1.db Öffnen der Datenbank

sqlite>

CREATE TABLE daten (temp1 REAL, temp2 REAL, st INT, time TEXT);

Damit

wird eine Tabelle mit den Namen daten angelegt, die Datenfelder

heißen z.B. temp1 vom Typ REAL usw. Es erscheint aber eine

Fehlermeldung, „Die Datenbank ist nur im Lese-Modus geöffnet“.

Es wurde also keine Tabelle angelegt.

Der

Grund dafür ist im folgenden Bildschirmausdruck zu erkennen.

Nach

dem Kommando ls -l werden die Dateien mit ihren Attributen angezeigt.

-rw-r--r--

1 root root 0 Jun 15 21:19 mess1.db

rw-r—r--:

Der Besitzer der Datei hat

Lese-(r) u.

Schreibrechte(w), die

Gruppe

des Besitzers hat nur Leserechte (r--), alle

anderen

haben

auch nur Leserechte (r--)

1

Anzahl der Links (hier keine

Bedeutung)

root

root Der Besitzer ist

root aus der Gruppe root

0

Größe der Datei (hier 0 Bytes)

Jun

15 .. Datum und Uhrzeit der

letzten Änderung

mess1.db

Dateiname

In

die Datenbank mess1.db kann

also nur der Besitzer, hier root, schreiben.

Der normale User, hier pi, hat

nur Leserechte!

Es

müssen also die Zugriffsrechte der Datei geändert werden. Dies kann

nur der Besitzer machen, also root.

Er

benutzt das Kommando: sudo chmod 666

mess1.db

Mit

chmod werden die Zugriffsrechte für Dateien oder Verzeichnisse

geändert. Näheres: https://wiki.ubuntuusers.de/chmod/

Den

Erfolg sieht man im Bildschirmausdruck, damit kann die Tabelle

erstellt werden.

Das

Kommando .schema daten zeigt den

Aufbau der Tabelle.

Die

Datenbank ist damit für den Eintrag von Werten vorbereitet. Im

nächsten Schritt wird das Python-Programm erklärt, das die Sensoren

ausliest und die Werte in die Datenbank schreibt.

4.

Webserver lighttpd

links:

https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1905271.htm

https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1905281.htm

Der

Standard-Webserver ist der Apache2, dieser ist aber für unsere

Zwecke etwas überdimensioniert. Daher nehmen wir den schlanken

lighttpd-Server.

Die

Installation erfolgt mit:

sudo

apt-get install lighttpd

Das

Webserver-Verzeichnis liegt standardmäßig in /var/www/html.

sudo groupadd www-data

sudo usermod -G www-data -a pi

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html

sudo chmod -R 775 /var/www/html

Zunächst

wird eine Benutzergruppe www-data angelegt.

usermod

bearbeitet Benutzerkonten. Der Benutzer pi wird dieser Gruppe

zugeordnet.

chown

ändert den Eigentümer bzw. die Eigentümer-Gruppe einer Datei oder

eines Verzeichnisses. Das Verzeichnis /var/www/html

erhält den neuen Eigentümer hier: www-data

aus der Gruppe www-data.

chmod

ändert die Zugriffsrechte einer Datei oder eines

Verzeichnisses.

-R

ändert rekursiv, also auch für Unterverzeichnisse. 775 heißt: Alle

dürfen lesen und ausführen, der Eigentümer darf auch schreiben.

Das SetUID-Bit ist gesetzt, das Programm dieser Datei läuft immer

mit den Rechten des Eigentümers.

Vor

dem ersten Test sollte der Webserver neu gestartet werden.

sudo service lighttpd force-reload

Gibt

man die IP-Adresse des Raspberry im Browser ein, hier 192.168.178.39,

dann sollte die „Platzhalterseite“ erscheinen.

PHP-Unterstützung

für Webserver lighttpd

Unser

Webserver soll die Daten der Datenbank auf Anfrage über eine

Webseite ausgeben können. Dies erfolgt oft mittels der Skriptsprache

php. Unser muss also ein php-Skript verarbeiten können.

Installation:

sudo apt-get update

sudo apt-get install php5-common php5-cgi php5

Es empfiehlt sich dass Fast-CGI-Modul für PHP zu aktivieren, im 3. Kommando wird er Webserver mit der neuen Konfiguration erneut gestartet.

sudo lighty-enable-mod fastcgi

sudo lighty-enable-mod fastcgi-php

sudo service lighttpd force-reload

Der

Test erfolgt mit einem kleinen php-Skript im Webserver-Verzeichnis

/var/www/html. Mit dem

Texteditor nano kann ein Einzeiler geschrieben werden.

nano

phpinfo.php

<?php phpinfo(); ?>

Nach

dem Speichern dieses Skripts kann der Erfolg mit einem Aufruf im

Browser des PCs getestet werden.

http://192.168.178.39/phpinfo.php

Im

Browser erscheint eine Seite mit aktuellen Informationen zur

PHP-Version.

Wichtig:

Eine Webseite, die ein php-Skript enthält, muss immer mit der Endung

php aufgerufen werden.

Ein

recht gute Zusammenfassung von grundlegenden Linux-Befehlen findet

sich, allerdings in englischer Sprache auf:

www.raspberrypi.org/documentation/linux/

Home