Hermeslite2-SDR-Transceiver

und Raspberry Pi4 mit SparkSDR

Nachdem

in der cqDL 8/20 der Selbstbaugedanke im Amateurfunk wieder einmal

hervorgehoben wurde, möchte ich ein etwas anspruchsvolleres Projekt

vorstellen, das aber – zumindest in der Grundausführung - auch von

etwas weniger geübten Funkamateuren und ohne zu großen Zeitaufwand

erstellt werden kann.

Nachdem

in der cqDL 8/20 der Selbstbaugedanke im Amateurfunk wieder einmal

hervorgehoben wurde, möchte ich ein etwas anspruchsvolleres Projekt

vorstellen, das aber – zumindest in der Grundausführung - auch von

etwas weniger geübten Funkamateuren und ohne zu großen Zeitaufwand

erstellt werden kann.

Es

geht um einen voll funktionsfähigen KW-Transceiver für alle Bänder

(bis 30MHz) und alle gebräuchlichen Betriebsarten, der noch dazu dem

Stand der Technik entspricht und für gute 300 € zu haben ist. Ich

möchte auch diejenigen beruhigen, die sich vor dem Löten von

SMD-Bauteilen mit einer Lötnadel und einem Stereo-Mikroskop

fürchten.

Was

braucht man dazu? Sie finden eigentlich alles im Internet auf

www.hermeslite.com. Der

Hermeslite2 (HL2) basiert auf dem Hermes SDR Projekt, das eigentlich

schon vor fast 10 Jahren einen Selbstbau-SDR-Transceiver vorgestellt

hat. Der HL2 ist ein preisgünstiger HF-Transceiver mit direkter

AD/DA-Umwandlung und arbeitet mit einem Low-Cost Breitband

MODEM-Chip. Der Opensource-Gedanke wurde komplett sowohl für

Software als auch für Hardware verwirklicht. Alle Informationen sind

vollständig zugänglich.

Das

im Aufmacherbild dargestellte Gehäuse enthält den HL2-Transceiver

(Platine 100mmx100mm), der aus einem voll

funktionsfähigen Empfänger von ca. 100kHz bis 38 MHz und einem

Sender

mit ca. 5W Ausgangsleistung besteht. Um Störstrahlungen zu

vermeiden, ist im Sendebetrieb ein Tiefpassfilter erforderlich. Ein

passendes Filter ist von James Ahlstrom (N2ADR) entwickelt worden und

passt genau in das Gehäuse. Beide Leiterplatten sind komplett

aufgebaut und getestet von www.makerfabs.com

zum Preis von ca. 330€ (incl. Gehäuse und Versand) erhältlich.

Der Selbstbau besteht hier eigentlich nur aus dem Einbau dieser

Leiterplatten in das Gehäuse.

Zusätzlich

zum HL2 ist natürlich ein PC, auf dem die entsprechende Software

läuft notwendig, z.B. Notebook mit Windows oder Linux. Im hier

beschriebenen Fall wird ein Raspberry Pi 4 mit 4GB RAM verwendet. Der

Aufbau wurde auch mit einem 5“-Touch-Display von Waveshare 5inch

HDMI LCD(B) getestet.

Man kann den HL2-Transceiver auch Remote, also über Datenleitung

oder WLAN betreiben, da die einzige Verbindung zum PC aus einem

normalen Patchkabel besteht oder über Funk erfolgt. Den abgesetzten

Betrieb über Internet habe ich nicht getestet. Der Zusammenbau der

Komponenten ist komplett beschrieben auf

https://github.com/softerhardware/Hermes-Lite2/wiki/Final-Assembly.

Wer es lieber auf Deutsch hat, kann sich ja die Seite übersetzen

lassen.

Zum

Betrieb des HL2 ist natürlich eine Antenne und eine

12V-Stromversorgung mit mind. 2A erforderlich, selbstverständlich

genügt auch das 13,8V Stationsnetzteil.

Nun

zur Software. Der HL2 ist mit jedem Programm, das das

openHPSDR-Protocol unterstützt, lauffähig. Die gängigsten

Programme sind in folgender Tabelle aufgelistet:

Name

|

lauffähig mit

|

Autor

|

Bemerkungen

|

Quisk

|

Windows, Linux (incl. RPi)

|

N2ADR (aktiver Support

|

unterstützt spezielle HL2

Features)

|

SparkSDR

|

Windows, MAC, Linux (incl.

RPi)

|

M0NNB (aktiver Support)

|

unterstützt spezielle HL2

Features)

virtuelle

Empfänger

|

SDR Console

|

Windows

|

GI8TME/MI0BOT

|

|

LinHPSDR

|

Linux

|

M5EVT

|

|

PiHPSDR

|

Linux (incl. RPi)

|

DL1YCF (Website)

|

|

GNU Radio

|

|

HL2 Module von EA4GPZ

|

Geeignet zum Experimentieren

|

Ich

habe mich für das Programm SparkSDR entschieden, weil es auch

digitale Betriebsarten beherrscht, auf dem Raspberry läuft und bis

zu 4

virtuelle

Empfänger kennt. Quisk ist mir etwas holprig zu konfigurieren. Das

ist aber Geschmackssache. Der Vorteil von Quisk ist, dass es mit

Python programmiert ist und damit auf vielen Plattformen läuft.

Im

folgenden wird die Installation und Bedienung von Spark SDR auf dem

Raspberry 4 beschrieben. Hier

wird das aktuelle Betriebssystem Raspberry Pi OS

(32-Bit)

vom Aug. 2020

verwendet,

zu finden ist dies auf der offiziellen Raspberry-Seite

https://www.raspberrypi.org/

.

Das

Programm kann von http://www.ihopper.org/radio/previews.htm

heruntergeladen werden, für den Raspberry nimmt man den Link hinter

„Linux

armhf(rpi)“. Wie üblich befindet sich dann das Programm im Ordner

„Downloads“. Klickt man im Dateimanager auf die rechte Maustaste,

dann erscheint eine Auswahl mit dem Punkt „Paketinstallation“.

Damit wird das Programm installiert. Im Applikation-Menü auf dem

Desktop erscheint dann im Punkt „Unterhaltungsmedien“ SparkSDR

und kann dort gestartet werden.

Bei

Startschwierigkeiten ist es hilfreich, das Programmpaket „audacity“,

das u.a.

Hilfsprogramme

für die Soundkarte enthält, zu installieren. Dies erfolgt mit dem

bekannten Kommando im Terminal: sudo

apt-get install audacity.

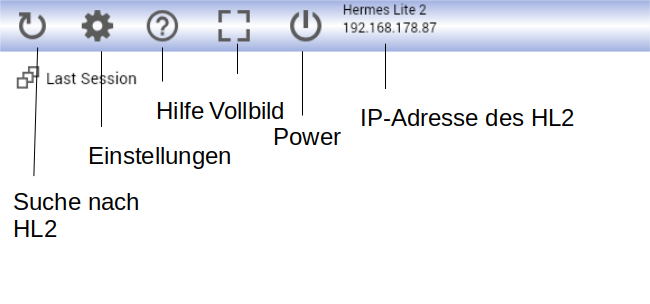

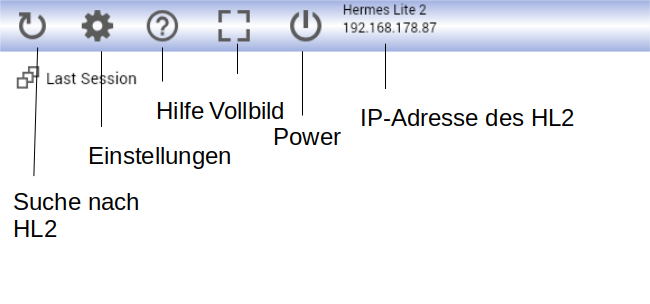

Es erscheint dann der Startbildschirm:

I

st

der HL2 betriebsbereit und im Netz erkennbar, so zeigt SparkSDR seine

IP-Adresse, die er normalerweise vom Router erhält an. Der links

davon stehende Power-Button dient zum Starten des Programms. Der

nächste Button erlaubt eine Vollbilddarstellung. Die weiteren sind

selbsterklärend. Wer will, kann den Hilfe-Text aufrufen. Dort sind

alle wesentlichen Eigenschaften des Programmes erklärt.

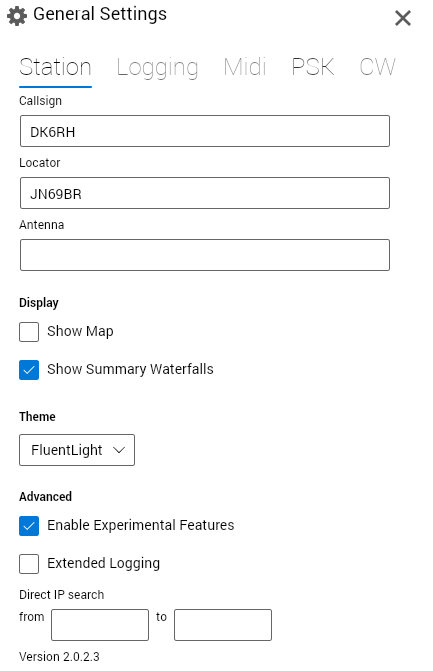

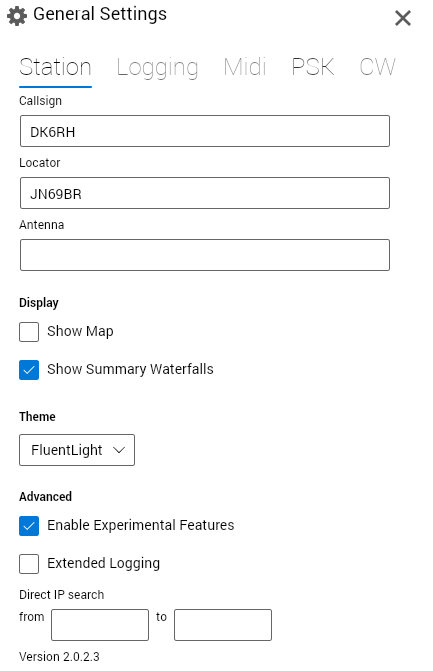

Zunächst

sollte der „Zahnrad-Button“(Einstellungen) geclickt werden. Dort

kann das Rufzeichen, Locator sowie Grundeinstellungen für digitale

Betriebsarten eingegeben werden. Das Programm WSJTX sollte vor

Benutzung von digitalen Betriebsarten installiert werden. Die

Pfadangaben im Menü Einstellungen müssten im Normalfall passen. Ein

Clicken des Power-Buttons startet den Transceiver.

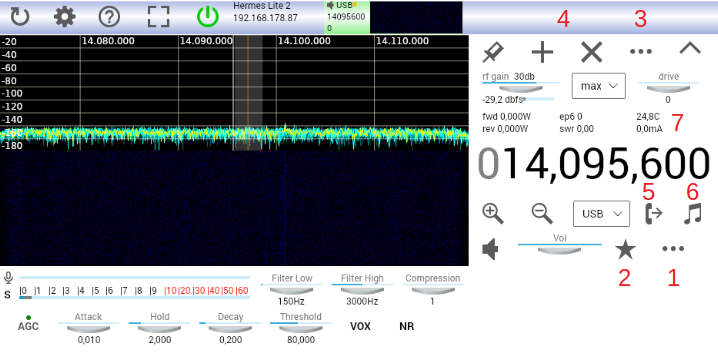

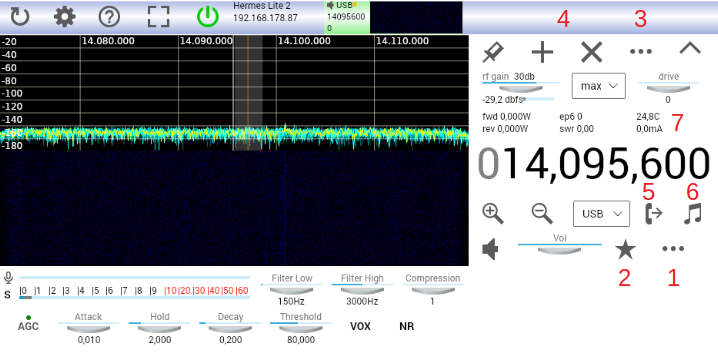

Die

Oberfläche ist recht übersichtlich und wird durch entsprechende

Hinweise an den einzelnen Symbolen beim Darüberfahren mit der Maus

erläutert.

Die

meisten Symbole sind selbsterklärend. Einige durch rote Ziffern

bezeichnete Symbole verdienen eine genauere Erklärung.

1:

Sollte beim Einschalten kein Ton hörbar sein, nicht einmal Rauschen,

dann sind meist die „Virtual Receiver Settings“ nicht richtig

eingestellt. Nach Click erscheint das Menü “Virtual Transceiver

Setting“ (vermutlich ein Druckfehler). Der Audio Output (Sound für

Kopfhörer) und der Audio Input (Sound für Mikrofon) muss auf den

richtigen Kanal eingestellt sein. Der Raspberry hat bekanntlich

keinen Mikrofoneingang. Daher nimmt man am besten eine USB-Soundkarte

mit Kopfhörer- und Mikrofonanschluss. Den Audio Output bzw. Input

muss man dann in den “Virtual Transceiver Settings“ meist auf USB

Audio Device-(hw:1,0) einstellen. Dann sollte auf jeden Fall ein Ton

hörbar sein. Die anderen Einstellungen brauchen zunächst nicht

geändert werden.

2:

Hier wird die Favoritenliste aufgerufen, die schnellste Möglichkeit

um das Band zu wechseln. Klickt man in der Zeile 20m auf den schräg

nach oben gezeichneten Pfeil so wechselt das HL2 auf 14,175 MHz USB,

es gibt die Möglichkeit auf dem 20m Band auf die Standardfrequenz

für FT8 wechseln usw.

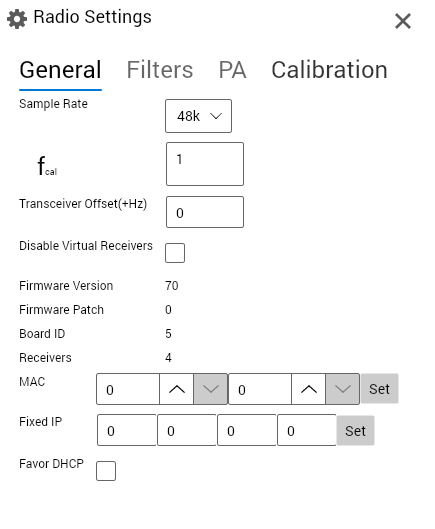

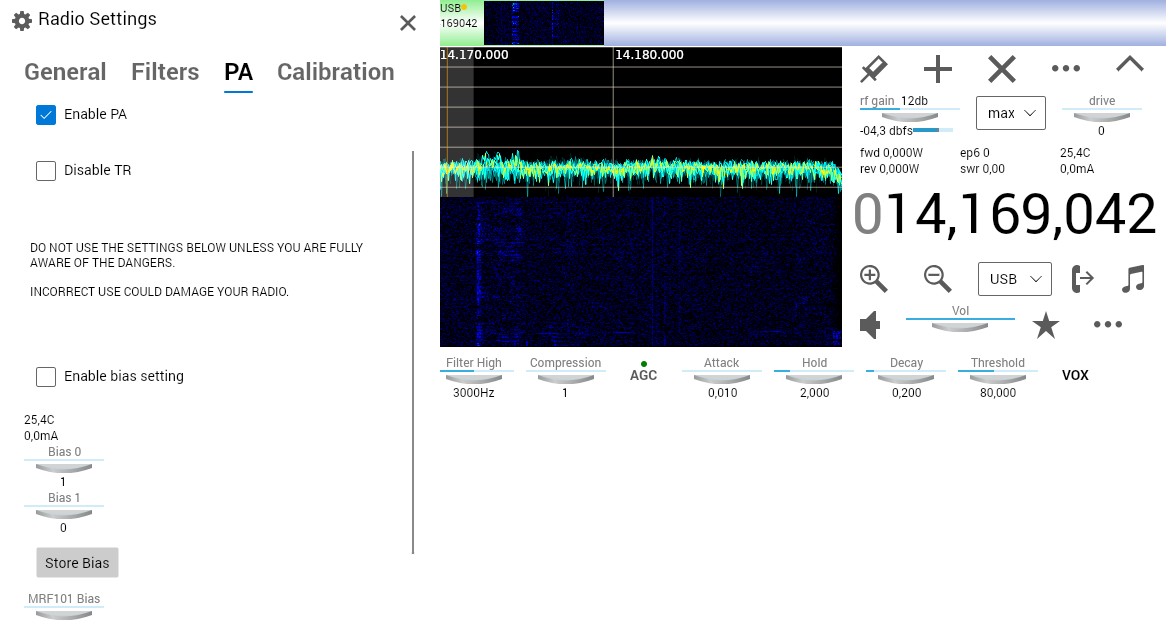

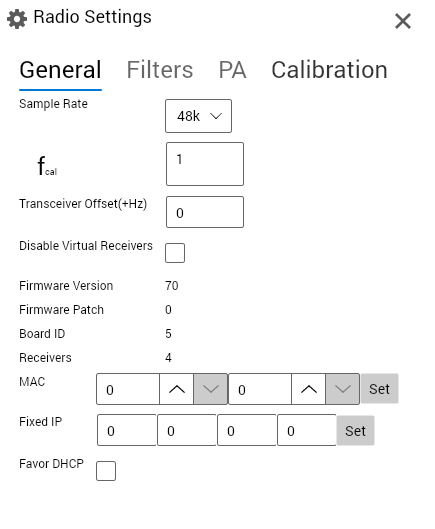

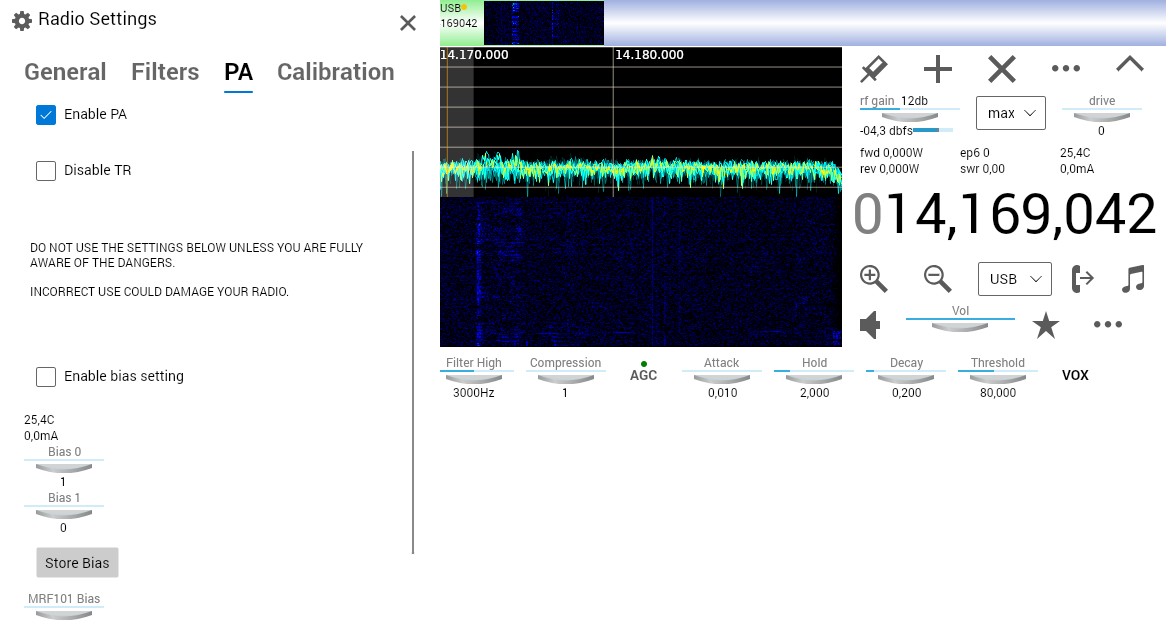

3:“Radio

Settings“

Hier

kann die Sample-Rate für die Soundkarte eingestellt werden, oft

48kHz. Weiterhin können die Tiefpass-Filter und im Punkt PA die

Arbeitspunkt-Einstellung (BIAS) sowie die S-Meter Kalibrierung

vorgenommen werden.

4:

Hier können virtuelle Empfänger erzeugt (+) oder mit (x) entfernt

werden.

5:

PTT-Button

6:

Tune-Taste, damit wird ein evtl. Antennentuner angesteuert.

7:

Diese Messwerte zeigen im Sendebetrieb die aktuellen Daten an. 24,8oC

ist die Temperatur der PA-Transistoren, 0,0mA der Kollektorstrom.

Weitere

Bedienungshinweise können dem Hilfetext entnommen werden. Hier wird

auch auf das Forum verwiesen, das nach meiner Erfahrung zeitnah auch

vom Programmautor gepflegt wird.

Damit

müsste eigentlich der Betrieb des HL2 als Empfänger möglich sein.

Um

den HL2 als Sender zu verwenden, wollen wir zunächst über die

erforderliche Hardware sprechen. Mit SparkSDR kann man SSB , CW und

natürlich auch die digitalen Betriebsraten wie FT8 usw. machen. Wie

schon gesagt, hat der Raspberry keinen Mikrofon-Eingang. Man muss

hier wieder die oben beschriebene USB-Soundkarte verwenden, die meist

auch einen Mikrofon-Eingang hat. Gut geeignet ist auch ein Headset.

Auch CW ist möglich. Im einfachsten Fall mit einer normalen

Morsetaste, die man manchmal von einem älteren OM geschenkt gekriegt

hat. Ein Schaltkontakt wird an die Spitze eines 3,5mm

Stereo-Klinkensteckers angelötet und der andere an die Abschirmung.

Steckt man diesen Stecker in die PTT/KEY-Buchse des HL2 (rechts unten

an der Frontplatte), so kann damit der Sender des HL2 eingeschaltet

und ein- bzw. ausgetastet werden. SparkSDR muss natürlich in die

Betriebsart CW geschaltet sein. Wichtig: In der von mir verwendeten

SparkSDR-Version 2.0.2.3 muss bei den „General Settings“

(Zahnradsymbol in der Hauptmenüleiste ein Haken bei „Enable

Experimental Features“ gesetzt sein. Wer hier noch etwas tiefer ins

Menü schaut, findet auch einen CW-Skimmer. Da ich kein CW-Freak bin,

habe ich mich auch nicht näher damit beschäftigt. Für mich war

dies, die einfachste Methode den Sender einzuschalten.

Im

folgenden gehe ich noch auf die Einstellungen ein, um den HL2 auf die

Ausgangsleistung von ca. 5 W zu bringen.Es ist darauf zu achten ,

dass hier ein entsprechendes Tiefpassfilter (z.B. von N2ADR) zur

Oberwellenunterdrückung verwendet wird. Zunächst erfolgt die

Arbeitspunkteinstellung (BIAS) für die PA-Transistoren. Schließen

Sie in jedem Fall einen geeigneten Dummyload an den Antennenanschluss

an. Im Einstellungsmenü „Radio Settings“ gibt es einen Punkt PA,

hier setzt man von oben - nach unten gesehen – einen Haken bei

„Enable PA“ und „Enable BIAS Setting“. Unterhalb der

Temperaturanzeige für die PA-Transistoren wird der Drain-Strom der

PA-Transistoren angezeigt. Clicken Sie nun z.B. in Betriebsart USB

und ohne NF-Ansteuerung auf den Telefonhörer (PTT). Mittels des

Stellers BIAS0 stellt man zunächst ca. 110mA ein, darauf stellt man

den Steller BIAS1 auf insgesamt 220mA ein. Schließlich wird mit

„Store BIAS“ bestätigt. Bitte auf die Temperaturanzeige achten!

Als

nächstes muss die Ansteuerung der PA verändert werden. Rechts oben

im Hauptbildschirm sieht man den Steller „drive“, darunter die

wichtigen Parameter beim Senden: fwd, Rev, swr, PA-Temperatur und

Drainstrom der PA. Zum Einstellen der PA-Ansteuerung benutzt man am

besten die Morsetaste. Der Steller „drive“ wird schrittweise

erhöht, bis bei ca. 14 MHz etwa 5 W Ausgangsleistung stehen. Die

Taste immer nur kurz betätigen und die Temperatur beachten!

Damit

wäre der selbstgebaute Allband-HF-Transceiver betriebsbereit.

home

Nachdem

in der cqDL 8/20 der Selbstbaugedanke im Amateurfunk wieder einmal

hervorgehoben wurde, möchte ich ein etwas anspruchsvolleres Projekt

vorstellen, das aber – zumindest in der Grundausführung - auch von

etwas weniger geübten Funkamateuren und ohne zu großen Zeitaufwand

erstellt werden kann.

Nachdem

in der cqDL 8/20 der Selbstbaugedanke im Amateurfunk wieder einmal

hervorgehoben wurde, möchte ich ein etwas anspruchsvolleres Projekt

vorstellen, das aber – zumindest in der Grundausführung - auch von

etwas weniger geübten Funkamateuren und ohne zu großen Zeitaufwand

erstellt werden kann.